瑠璃光山 醫王院 薬師寺について

本堂(供養堂)

現在の本堂は1965年(昭和40年)に渡良瀬川の改修にかかる移転の際に再建された御堂です。元々は年代未詳ながら、江戸時代に延命地蔵菩薩」を御本尊として建立された時には、現在の二倍の大きさを誇る御堂でした。

当寺は、平安時代末期の1190年(建久元年)にこの地を支配していた小野寺氏(※) によって創建された真言宗の寺院です。開山当時の御本尊は「薬師如来(平安時代後期の作で栃木県指定文化財)」されてきましたが、現在は「延命地蔵菩薩(江戸時代の作)」とし、厄除開運・延命長寿・身体健全を祈願する寺院となります。

※小野寺氏(下野小野寺氏)

平安時代後期(1150年)に当主 小野寺禅師太郎義寛(俗名を「道成」「道房」とも)は、本拠地を現在の岩舟町小野寺に小野寺城に置き、広大な地域を支配していました。

小野寺氏家紋

薬師堂(瑠璃殿)

古文書によると、小野寺城(川崎城)築城の折、城内に五間四面の御堂を建て、藤原基経(ふじわらの もとつね)公に由来する守護仏であった「薬師如来像」を安置して川崎城下の安寧を祈念したと記されています。

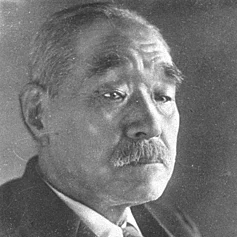

この御堂の扁額「瑠璃殿」は、鈴木 貫太郎(第42代内閣総理大臣)の揮毫で、閣下の母・きよが小野寺氏であり、その菩提寺であった当寺に寄贈されたものです。

薬師寺の御本尊

薬師如来栃木県文化財指定

真言 オン・コロコロ・センダリ・マトウギ・ソワカ

わが国では、医王としての薬師如来(別名: 大医王仏、医王如来とも)の信仰は7世紀以降に盛んになり、多くの薬師三尊が造られました。薬師如来は、東方瑠璃光浄土の教主(西方極楽浄土の教主は阿弥陀如来)で、菩薩の時に12の大願を発しました。瑠璃光をもって、この世の衆生の 病苦を治癒し、内面の苦悩を除き、寿命を延べ、災禍を滅却し、衣食を満足させるとしました。如来としては珍しく "現世利益" の仏となります。

当寺の薬師如来坐像は、平安時代末期~鎌倉時代初期に造立されたと伝わり、栃木県の文化財に指定されています。

古文書には、平安時代初期に関白の職を務めた藤原基経公の守護仏とされる仏像を、小野寺氏が譲り受け、川﨑城内に御堂を建立して安置したとあります。現在のお姿は江戸時代に補修されたものですが、今後修繕を施し、仏像表面の塗膜を剝離させ欠損部分の再建も行い、平安時代のお姿を取り戻す作業が進行中です。

日光菩薩・月光菩薩について

薬師如来の脇侍の代表的なニ菩薩が、日光・月光菩薩です。

一般的に左脇侍(向かって右)に日光菩薩、右脇侍(向かって左)に月光菩薩を配します。その形像は、二菩薩ともに 天上に咲くと言われる曼珠沙華(まんじゅしゃげ)を持つ場合が多いのですが、当寺のニ菩薩は、蓮華茎の上に日輪・月輪を両手で頂く形をとります。あくまで薬師如来と共に礼拝され、単独で礼拝されることはありません。

十二神将について

薬師如来および薬師経を信仰する者を守護するとされる十二尊の仏尊です。十二神将は、薬師如来の十二の大願に応じて、それぞれが昼夜の十二の時、十二の月、または十二の方角を守るとされています。

そのため中国や日本では十二支が当てられました。別名、十二薬叉大将(じゅうにや くしゃだいしょう)、十二神王とも。

延命地蔵菩薩

真言 オン・カカカ・ビサンマエイ・ソワカ

「地蔵」とは、「大地」「胎内=蔵」を表し、"大地が全ての命を育む力を蔵する" ように人々の苦悩を、その無限の大慈悲の心で包み込み、救う所から名付けられたとされています。お釈迦様が入滅してから弥勒菩薩(未来仏)が成仏するまでの、無仏時代の衆生を救済することをお釈迦様から委ねられた菩薩です。

そして「延命」とは、寿命の延長や利益の増進を祈る地蔵尊を指します。現世においては延命長寿の利益を、死後の世界においては裁判官であり、地獄に落ちた魂を救う存在となります。本堂の木造延命地蔵菩薩坐像は、右手に宝珠、左手に錫杖を持ち、左足を下に垂らして座る形像は延命地蔵ならではの特徴で、江戸時代の作となります。

廿日大師(はつかだいし)【厄除け】

当寺には、"廿日大師"と伝わる大変珍しい弘法大師(空海)像があります。

廿日大師とは、835年(承和2年)3月20日に、真言宗の開祖である弘法大師は高野山の地に入定される前日に、自らの手で自身の像を彫刻したとされる伝説に基づく木像のことです。特徴としては、背中に「微雲管(みうん かん)」の三文字の記があり、この管を通して自らが弥勒菩薩となって兜率天(とそつてん)から、我々を見守っておられると、『御遺告(ごゆいごう)』に記されています。

※『御遺告(ごゆいごう)』とは、弘法大師が弟子のために残された遺誡(遺言書)です。

不動明王 【悪霊退散】

当寺の不動明王像の詳細については不詳ながら江戸時代の作とされています。損傷著しい状態でしたが、2021年(令和3年)に修繕し、現状のお姿となりました。大日如来(真理そのもの)がお姿を変えて現れた不動明王。荒々しいお姿ながら、人々に厳しくも優しい慈悲をもって教え諭す存在とされます。一般に護摩修法の際に主尊(本尊)として用いられますが、当寺では薬師如来を主尊として護摩修法を行います。

身代わり不屈の阿弥陀

毛野村川崎下「真光庵(阿弥陀堂)」

江戸時代の頃、小野寺城(川崎城)下に修行僧のための庵がありました。お祀りされていた阿弥陀様は修行者と村の人々を見守る存在でした。

ここ川崎は渡良瀬川のほとりにあり、人々は古くから水災害に苦しめられておりました。度重なる水災害により、川上から多くの人が流され命を失う事になりましたが何故か川崎城下の被害は少なく、「これも阿弥陀様に見守って頂いたお蔭だ」と真光庵に御礼に参りました。

すると、阿弥陀様は自分の両腕を失いながらもしっかり立っておられました。これを見た人々は、阿弥陀様が自分たちの身代わりになられたことに感謝し、また、いかなる嵐に見舞われようとしっかり己の力で立ち続けるという不屈のお姿に心打たれ、村の守護仏としてより一層崇めるようになりました。

近年では2019年(令和元年)の台風19号による水災害でも死者を出さずに済み、その霊験に再び感謝するばかりでした。現在は当寺本堂に安置され、秋の彼岸中日には真光庵に一旦お戻りになり、供養が行われます。

薬師寺ロゴマークについて

薬師寺のシンボルマークに用いられる意匠は、薬師寺・薬師如来の「薬」の文字を、薬師如来坐像に見立てたものです。手には薬師如来像の象徴である「薬壺」を配しました。全体も薬壺型としました。

配色は、瑠璃光薬師如来の名の通り、瑠璃色(ラピスラズリ)= 深い青で表現しています。

元々、巫女が鈴を振って邪霊を祓い病人を治す姿を表していたとされる。清らかな鈴の音には病魔を祓う力があると信じられてきました。

旧漢字の「樂」という文字は「癒す」の意味があり、それに草冠が付く事で草・根・木・皮・実など薬草として煎じられてきた歴史があります。